円錐角膜の視力矯正~さまざまなコンタクトレンズ〜

久しぶりに、円錐角膜のことを書きたいと思います。

円錐角膜の方は、まだ軽いうちは眼鏡やソフトコンタクトレンズで視力が出ますが、ある程度以上に進行すると、眼鏡やソフトコンタクトレンズでは生活に必要な視力が出なくなります。

そうすると、別の矯正方法が必要になります。もっとも一般的なのはハードコンタクトレンズですが、他にもいろいろコンタクトレンズの種類が増えてきているので、それぞれの特徴について書いてみたいと思います

わかりやすくするために、いくつかリンクも貼ってみましたが、これが全てというわけではありませんので、ご了承ください。

ハードコンタクトレンズ

ハードコンタクトレンズにも、普通の近視や遠視の方用のレンズと、円錐角膜用のレンズがあります。価格は、普通の人用のレンズの方が安く、円錐角膜用レンズは倍ぐらいします。

これはどちらが良いかは、その人その人です。ある程度重症になってしまうと、円錐角膜用のレンズでないと落ちてしまったり、痛かったりで装用が難しくなりますが、軽症から中等度ぐらいだったら、普通の人用のレンズで十分に装用できることもあります。と思ったら、まぶたの形や角膜が尖っている場所によってはうまくのらないこともあるので、本当に、トライアンドエラーで処方するしかありません。

いずれにしても、ハードコンタクトレンズは、円錐角膜の方の視力矯正法の中では、もっとも手軽で、見え方も良くて、さらに調子の悪い時は休める、嫌ならやめられる、後に述べる特殊レンズに比べると価格も割とリーズナブルという優れた矯正方法です。「眼鏡矯正では見え方が不十分」という方が最初にトライするのにふさわしい方法と言えます。

なお、普通の人用のハードコンタクトレンズを処方できるクリニックは全国にたくさんありますが、円錐角膜用のレンズを処方できるクリニックはそれほど多くありません。円錐角膜用のハードコンタクトレンズが処方できるかどうかをあらかじめ問い合わせてから受診したほうが良いと思います。

強度乱視に対応できるソフトコンタクトレンズ

普通のソフトコンタクトレンズでは、円錐角膜の方は近視や乱視の度数がとても強い方が多いためまかないきれないのと、角膜に凸凹があるとその形状をそのまま反映してしまい矯正に限界があります。一方、強度乱視対応のソフトコンタクトレンズは、矯正できる近視や乱視の度数が幅広く、かなり強い度数にも対応できます。また、レンズ自体がやや厚いために多少の不正乱視であればそれをマスクしてくれる効果も期待できます。ただし、見え方の質はハードコンタクトレンズに比べると劣ります。しかし、スポーツをしたい方や、すごく良く見えなくてもいいから装用感を重視したいという方には良いと思います。

唯一気になるのは、円錐角膜用ソフトコンタクトレンズは使い捨てタイプではないので、滅菌などの手間がかかることと、感染症のリスクに注意が必要なことです。また、使い続けているとコンタクトレンズ起因性アレルギー性結膜炎を起こしてしまうこともあります。

https://www.seed.co.jp/products/contact/speciallens/yu-soft.html

ハイブリッドレンズ

中央がハードレンズ、そしてその周りにソフトレンズがついているというレンズです。ハードレンズと同じように見え方が良いのですが、レンズ自体がソフトレンズ並みに大きいために、落ちにくい、センタリングや装用感が良い、というメリットがあります。

欠点は、ハードレンズとソフトレンズの接合部分が壊れやすいことで、半年ほどで破損することが多く、その度に購入が必要です。使用頻度が少なくても、1年ぐらいで壊れてくるようです。また、周りのソフトコンタクトレンズの部分がリユーザブルソフトコンタクトレンズの素材なので、毎日の滅菌が必要です。感染症のリスクや、アレルギー性結膜炎になる可能性もあります。

https://www.laboratoire-lcs.com/en/home/hybrid-lenses-eyebrid

強膜レンズ

直径が16〜18mmなどの大きなレンズで、角膜(黒目)ではなく、周りの強膜(白目)のところで眼球に固定するような構造になっています。レンズと角膜の間には空間ができるので、そこに生理食塩水などの液体を入れて使用します。レンズが角膜に触らないために装用感がよく、海外では特殊コンタクトの1/3がこの強膜レンズだということです。これは、海外では強膜レンズは保険で賄われる国もあるということが影響しているようです。

デメリットは、処方できるクリニックが限られること、処方に長い時間がかかること(レンズを入れてから3〜6時間ほど待ってからチェックするので、ほぼ1日がかりになります)、また長時間つけているとレンズと角膜の間の液体が濁って見え方が悪くなってくるので、1日に数回自分でレンズを外して付け直しをする必要があります。

https://www.minamiaoyama.or.jp/blog/post-1908/

https://coopervision.jp/practitioner/magazine/drsalmon_201509

*****

コンタクトレンズのラインナップはこのような感じです。

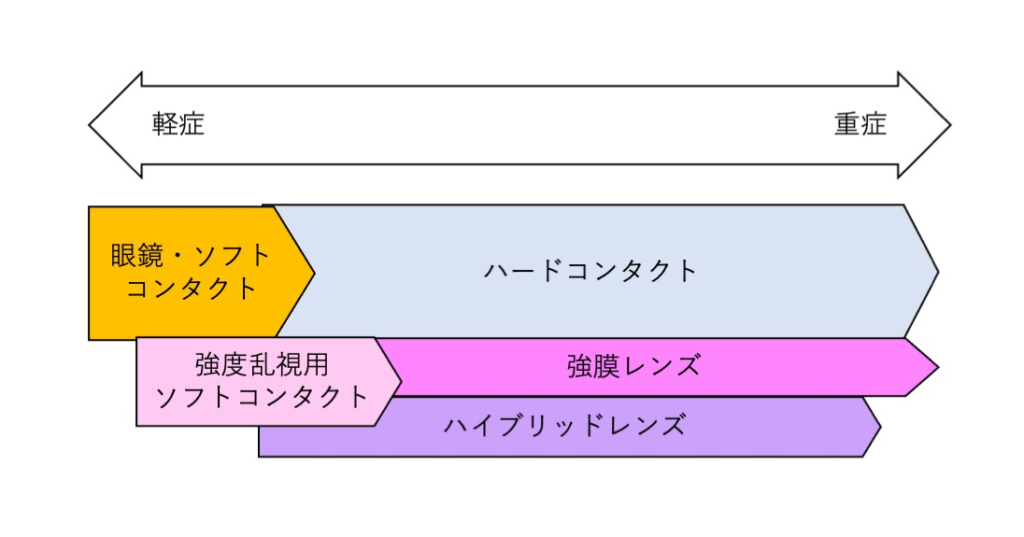

参考までに、円錐角膜の重症度に応じてどのレンズが適しているのか、大体の使い分けを図にしてみました。

左右の目に同じレンズを入れなくてはならないというわけではありません。例えば、円錐角膜の重症度が左右の眼で違う場合には、右眼はハイブリッドレンズ、左目は普通のソフトコンタクトレンズにしても良いですし、右眼は強膜レンズ、左眼は強度乱視用ソフトコンタクトレンズなどの組み合わせも可能です。

以前は、「円錐角膜の進行を抑えるために、ハードコンタクトレンズをずっとしておいた方が良い」という説がありましたが、現在ではその考えは支持されていません。むしろ、ハードコンタクトレンズをしていても進む、というエビデンスも出始めています。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32317253/

ハードコンタクトレンズしか矯正手段がないと患者さんは日常の活動に制限が出てしまいます。これまで、「スポーツができない」「運転中にずれると怖い」「(手術をするドクターなどの場合は)手術中に落ちると困る」などの切実な訴えを聞いたこともありました。

今の時代はいろんな矯正手段があるので、それぞれのレンズのメリット・デメリットをよく知った上で、自分の目的に合ったものを選ぶと良いと思います。

先進的な技術があれば治るをモットーに、円錐角膜治療で進行を止めるための角膜クロスリンキングを日本で初めて導入した実績があり、国内の角膜クロスリンキング手術を牽引しています。また新しい角膜内皮移植DMEKの執刀ができる数少ないドクターの一人です。

“円錐角膜の視力矯正~さまざまなコンタクトレンズ〜” に対して2件のコメントがあります。